TOP > 産学連携教育プログラムについて

メッセージ

エクスターンシップ(就業体験)コース ビジネスクラス 総合コーディネーター

同志社大学 政策学部 教授

多田 実

大学コンソーシアム京都のインターンシップ・プログラムが始まった1998年当時、「インターン」といえば、冗談ではなく本当に「医学部生の若いお医者さん」でした。学生のうちに就業体験をするという本来の意味は今も昔も変わりませんが、前例がなく参考にするものがなかったため、全てが手探り状態だったといっても過言ではありません。あれから20数年。現在では、企業が実施している夏休み中のインターンは大学生にとって「夏の風物詩」の一つになりました。このような世の中の変化に伴い「インターン」が教育的な側面の就業体験を超えた「就職活動の一環」となってしまったことから、本財団では初心に戻り、教育的な側面を強調すべく「インターン」から「エクスターン」へと名称を2024年度から変更することになりました。しかしながら、これまで培ってきたノウハウは変更することなく継続します。学生も職員も教員も一丸となって取り組む「オール京都」の学際的なスタンスは、これまでもこれからも他では真似のできない貴重なものであり、ずっと大切にしていきたいと考えています。

受入先企業・団体の皆さまへ

本財団のエクスターンシップは、初年度から一貫して「教育プログラム」を念頭に置いていることに変わりはなく、受講生が所属する大学それぞれにおいて、本プログラムが四年間で卒業に必要とされる「単位」の一つとしてカリキュラム内に位置づけられています。そのため、単なる「会社見学」や「社会人体験」で終わってしまうことがないよう、事前学習時のゼミクラスにおいて、業界研究や実習に臨む目的や心構えを、マナー講習などの社会人に必要とされるスキルと共に、一人ひとり指導してから送り出しています。では、受け入れ先において、どのような実習内容を提供していただくのが良いのでしょうか。これに関しては、多種多様なケースが存在するため一概に述べることはできませんが、受講生がこのプログラムを終えて自分の大学に戻ったとき、残りの大学生活をどのように送るべきなのか、そのヒントや示唆になるような(具体的には、どのような科目を履修するのか、授業とは別に資格取得などにチャレンジするのか等々)新たな「気づき」を与えていただくような実習であれば非常に有益だと思われます。

学生の皆さんへ

大学コンソーシアム京都のエクスターンシップは、所属大学ではまず体験できないような、新鮮な学びや気づきがあると思います。夏休み中、お世話になる受け入れ先では、少ない所で1名、多くても4~5名ぐらいの実習となりますが、事前学習や事後学習でのゼミクラスは、できるだけ同じ業界で実習する学生が集い、1クラス10数名で構成されます。ゼミを担当する教員も自分の大学とは異なるタイプの学生に出会えることを楽しみにしている人が少なくないのです。そのようなゼミクラスで、受講生が、他大学の学生と仲良くなって、同じテーマについてディスカッションをするようなグループワークを行うことから、ものの見方や考え方にも新鮮な驚きや刺激が多数あるようで、プログラム終了時のアンケートでこの部分の満足度が例年非常に高いことからも、本プログラム一番のおすすめポイントになっていると自信をもって言えます。

社会人基礎力について

学生の間に身につけたい「社会人基礎力」について

社会人として必要なマナーや言葉使いなど、今後社会で生きていく上で必要な能力を身につけていく場として、大学コンソーシアム京都の産学連携教育プログラムに参加してみませんか。社会人基礎力は意識し、鍛えることで徐々に身につきます。学生のうちに「社会人基礎力」を鍛えて、一歩先へ進みましょう!

- 主体性

物事に進んで取り組む力 - 働きかけ力

他人に働きかけ巻き込む力 - 実行力

目的を設定し確実に行動する力

- 課題発見力

現状を分析し目的や課題を明らかにする力 - 計画力

課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力 - 創造力

新しい価値を生み出す力

- 発信力

自分の意見をわかりやすく伝える力 - 傾聴力

相手の意見を丁寧に聴く力 - 柔軟性

意見の違いや立場の違いを理解する力 - 情況把握力

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力 - 規律性

社会のルールや人との約束を守る力 - ストレスコントロール力

ストレスの発生源に対応する力

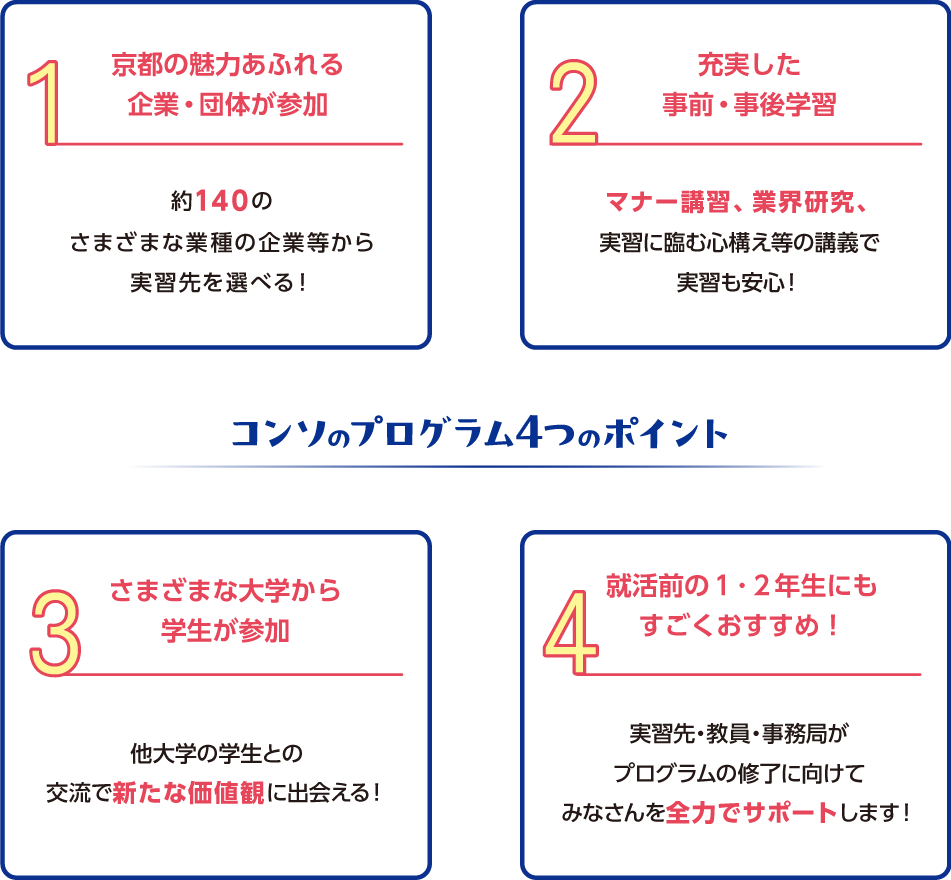

特長

大学コンソーシアム京都の

産学連携教育プログラム(旧インターンシップ・プログラム)について

大学コンソーシアム京都の産学連携教育プログラムは、大学における学びの一環として位置づけ、実体験と教育研究の融合による「学習意欲の喚起」「高い職業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」を目的とした教育プログラム(コーオプ教育)として、1998年度より全国に先駆けて開始しています。

単なる就業体験にとどまらず、実践から「働く」を考え、社会人基礎力を育成するカリキュラムを持ったキャリア教育として、受講生からも高い満足度を得ています。

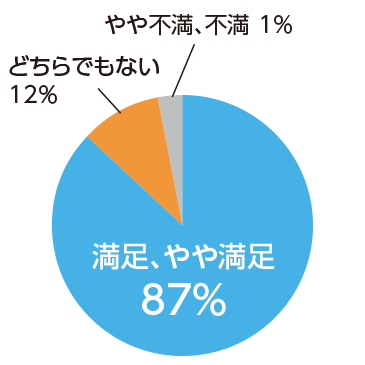

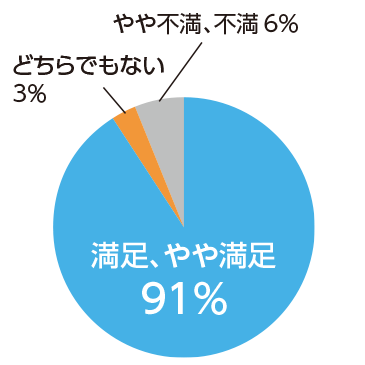

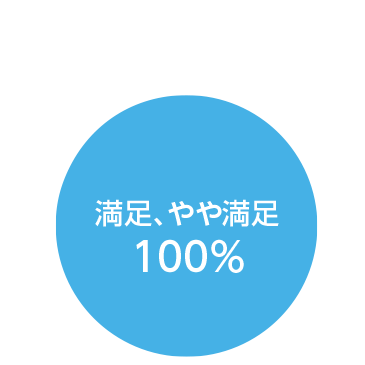

高い満足度

1998年に事業開始以降、プログラムの修了生は約10,000人

受講生から高い評価を得ています

参加学生アンケート結果

プログラム全体についてどの程度満足されていますか。

「2023年度インターンシップ・プログラム実施報告書」より

エクスターンシップ(就業体験)

コース ビジネスクラス

エクスターンシップ(就業体験)

コース パブリッククラス

プロジェクト企画実践コース

- エクスターンシップ(就業体験)コース(旧ビジネスコース/パブリックコース)からの評価の声

- プログラムに参加してよかった!

- 一般的なインターンシップと違い、事前学習や事後学習による効果的な指導やコーディネーターである先生方のサポート、他の学生との交流が充実していた。

- 今回のプログラムでは、他のインターンシップと比べて長い期間で、実際の業務を体験させていただき、働くことを強く意識できた。また、事前・事後学習でのゼミの雰囲気も良く、しっかり学習を深められたと思う。「教育の一環」とおっしゃられていた通り、「働く」ことについて深く学べたと感じた。

- 9日(台風により一日減少)というのは程よい期間であったと思う。1,2日のインターンシップでは知ることのできない会社の空気を感じることができた。また、受け入れ先の人との信頼関係を作り、最高のパフォーマンスで最後までやりきることができる適切な期間であった。

- 事前学習で実習先に対する理解が深まり、自分自身の目標を設定することが出来たため、実習の目的を明確にしてから取り組むことが出来た。また、実習内容も実際に職員の方が行っている様々な業務に携わるなど非常に有意義であった。さらに他の実習生の方と関わる機会も多く、切磋琢磨しながらインターンに参加することが出来た。

- ゼミクラスで一緒に学んだ方の意識が非常に高く常に刺激を受け、実習先の職員の方も自分たち実習生に非常に丁寧に対応してくださり、色々なことを教えていただくことが出来た。

- 参加前は、プログラムの期間の長さに気が引けてしまったが、今は参加して本当に良かったと思っています。このプログラムでしか学べないことを経験できたと思います。

事前学習・事後学習について

- 参加する前は不安な気持ちもあったが、事前・事後学習を通じて自分の目標や実際行ってみて見えた課題を整理することができたから

- 実習前のコミュニケーショントレーニングやスキルアップトレーニングなど社会人としての基本的なマナーについて学ぶことができた。そして、この学びを活かして、インターンシップ実習に繋げることができたと感じています。

- 実習前の準備や、実習後の振り返りが充実しており、不安が軽減した状態で実習に行くことができた。また、振り返りを言語化することで、経験を経験で終わらせないようにすることができた。

- 事前学習などで実習に行く前のサポートや準備が充実しており、実習に対して不安に思うことが少なかった。また、事後学習において自分の経験や他の実習生の経験を共有し振り返る機会があり、充実したプログラムであった。

異なる価値観の人たちとの出会い

- 自分の考えをまとめることはもちろん、他の受講生の良いアイデアを吸収することができた。

- 事前学習・事後学習のゼミクラスを通して、同じ業界を目指す仲間と知り合い、お互いに刺激しあえた。

- 当初得たいと思っていた知識や経験以上の得難い経験を得られたほか、多様な大学の人と話すことができた。

- 他大学や他学年の方と一緒になって活動を行うことで、自分自身の成長に繋がった。

成長した!意識が変わった!

- 事前学習と事後学習で自分を客観的に見つめなおし、実習先での実践的な学びを通して社会に出て働くにおいて自分が持っている強みや足りない部分に気づくことができたということについて、とても大きな成果だと感じた。

- 教育型のプログラムということでスキルアップに重点が置かれていて、これから向上させるべき能力がわかった。

- 自らの目標や今しなければならないことが鮮明になった。

- プロジェクト企画実践コース(旧長期プロジェクトコース)からの評価の声

-

- 自分のたりない部分の理解ができた。また、何度も発表する場があったのでちょっとずつ人の目前で話すことの緊張感がなくなった。前もって用意した内容だけでなく、その場で考えて話すこともあり、自分の気持ちを話す良い機会になった。

- 講義内容も毎回勉強になり、事務局の皆さんもコーディネーターの先生も実習先の皆さんも親切で、毎回の講義や実習が楽しく良い経験になった。

- とにかく貴重な経験をすることができて、しっかりと自分を見つめ直せた。

- 主体的に学べた

- 自分が成し遂げたことに達成感があった。

- 学校の学びでは得ることができない、1人ではできないことをたくさん経験させていただけて感謝しております!

コンソ京都の動画チャンネル

実習に取り組む中で作成した、インタビュー動画、学生の自己紹介動画、事業の紹介動画等を掲載しています。

ぜひご覧ください!

|

産学連携教育プログラム2024のご紹介 産学連携教育事業推進室のスタッフが、2つのコースの特⻑、プログラムへの参加⽅法などこの動画で詳しくご紹介します。 【目次】 再生時間(約20分) |

|

学生のみなさんへ 再生時間(約3分30秒) |

|

産学連携教育事業企画検討委員からのメッセージ 喜一工具株式会社 |

|

エクスターンシップ(就業体験)コース パブリッククラス 実習先からのメッセージ 京都市役所 |

|

プロジェクト企画実践コース 実習先からのメッセージ 関西巻取箔工業株式会社 |

|

プロジェクト企画実践コース(旧長期プロジェクトコース) 紹介動画(学生成果物) 2019年度大学コンソーシアム京都で受入れた実習生3名が、「プロジェクト企画実践コース(旧長期プロジェクトコース)」の魅力をPRする動画作成プロジェクトに取り組み制作しました。 |

|

長期プロジェクトコース体験談 紹介動画 「大学では学べない 大学でしか学べない 経験」 |

基本方針

大学コンソーシアム京都では、産学連携教育プログラムの実施にあたり、大学教育の一環としておこなうため、次の基本方針に基づき実施しています。

産学連携教育プログラムの実施に関する基本方針

1. 基本理念

公益財団法人 大学コンソーシアム京都(以下、本財団という)が行う産学連携教育プログラムは、大学教育の一環としての産官学地域連携による教育プログラムである。採用に直結するインターンシップ・プログラムとは異なり、その教育効果として「学習意欲の喚起」「高い職業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」を目標に掲げたプログラムに基づいて実施する。

2. 責務

受入れ企業・団体、学生の所属大学および本財団は、学生が主体的に学ぶ機会の提供に努め、三者による協定に基づき、三者の連携による質の高い就業体験プログラムの確保に努める。

本財団より委嘱を受けた大学教員は、コーディネーターとして産学連携教育プログラムの運営にあたり受入れ企業・団体と学生のコーディネートを担う。

3. プログラムの設計について

プログラムの設計にあたっては、知識、技術、態度の獲得に焦点を当てて学生が達成する目標を設定し、基本理念に掲げる教育効果に結びつける。

4. プログラムの実施について

学生募集にあたっては、本財団が主体となり、教育プログラムとしての趣旨を説明し、理解を示す学生の出願を受付けるものとする。

実習においては、学生に任せる仕事の位置づけを明確にし、実習内容と受入れ要件を明示する。

実習の期間中は、学生に対して状況に応じた適切なアドバイスができるよう、受入れ企業・団体において指導担当者をおく。

実習の前後には、コーディネーターの指導の下に学生が自らの学びと成長を言語化する機会を設ける。

5. プログラムの評価について

大学生の就職活動をとりまく社会情勢をとらえ、より質の高い就業体験プログラムの提供を目指して、学生と受入れ企業・団体および学生の所属大学からの評価を得る機会をつくり、産学連携教育事業企画検討委員会を通して見直しと改善へつなげる。

制定日 2014年11月14日

一部改正 2022年12月2日

一部改正 2024年4月1日

公益財団法人 大学コンソーシアム京都

産学連携教育事業推進室

産学連携教育プログラム(旧インターンシップ・プログラム)実施報告書

大学コンソーシアム京都では、年度毎に産学連携教育事業(旧インターンシップ事業)の実施状況をまとめ、本事業をより良いものにするために活用しています。

| 2023年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2023年度 |

|---|---|

| 2022年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2022年度 |

| 2021年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2021年度 |

| 2019年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2019年度 |

| 2018年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2018年度 |

| 2017年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2017年度 |

| 2016年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2016年度 |

| 2015年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2015年度 |

| 2014年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2014年度 |

| 2013年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2013年度 |

| 2012年度インターンシップ・プログラム実施報告書 | 2012年度 |

事業概要

実体験と教育研究の融合による「学習意欲の喚起」

「高い職業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」

大学コンソーシアム京都の産学連携教育プログラムは、大学における学びの一環として位置づけ、実体験と教育研究の融合による「学習意欲の喚起」「高い職業意識の育成」「自主性・独創性のある人材育成」を目的とした教育プログラム(コーオプ教育)として、1998年度より全国に先駆けて開始しています。単なる就業体験にとどまらず、実践から「働く」を考え、社会人基礎力を育成するカリキュラムを持ったキャリア教育として、受講生からも高い満足度を得ています。

リスクマネジメント

三者協定締結について

プログラムをより円滑に進めるため、学生の身分や実習の運営にあたって必要な事項について、受入企業・団体、学生の所属大学、大学コンソーシアム京都の三者による協定を締結しています。

保険への加入

大学コンソーシアム京都では、実習中の思わぬ事故に備え、受講生全員を対象に傷害保険および個人賠償保険への加入手続を行っています。

ハラスメントに対する取り組み

大学コンソーシアム京都では、ハラスメント相談窓口を設置しています。ハラスメントをはじめとしたトラブルを未然に防ぐため、事前指導・啓発等を徹底するとともに、トラブル発生時には、迅速かつ丁寧な対応を行える体制を整えています。

| 相談方法 | 電話またはメールで、ハラスメント相談員宛にご連絡ください。 |

|---|---|

| 電話 | 075-353-9103(日・月曜日を除く9:00〜17:00) |

| メール | talk[アット]consortium.or.jp |

お問い合わせ先

公益財団法人 大学コンソーシアム京都 産学連携教育事業推進室

intern@consortium.or.jp

TEL 075-353-9106 FAX 075-353-9101

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下るキャンパスプラザ京都内

※窓口受付時間:火~土曜9:00~17:00(年末年始を除く)